Apa yang Membuat Seseorang Rela Bangun di Sepertiga Malam?

Malam itu, pukul satu dini hari, saya sengaja keluar rumah untuk mencari secangkir kopi di warung dekat rumah. Motor vespa saya dorong pelan dari pintu supaya tidak mengganggu bapak dan ibu yang sedang beristirahat.

Saya memang tidur terlalu awal—pukul sembilan sudah terlelap, lalu terbangun pukul setengah satu. Karena tak bisa tidur lagi, saya memutuskan keluar.

Bagi saya, menikmati kesunyian malam dengan secangkir kopi adalah kenikmatan sederhana. Dingin angin yang berhembus, suara jangkrik yang sesekali masuk ke telinga, menjadi backsound alami yang menenangkan. Jalanan sepi. Lampu-lampu rumah redup. Dunia seperti melambat.

Di suasana seperti itu, pikiran biasanya jadi lebih jujur.

Saya pun merenung sejenak dan berpikir:

“Kenapa ada orang yang rela bangun dari tidurnya untuk bersujud di sepertiga malam?”

Pertanyaan itu muncul begitu saja. Tidak direncanakan. Tidak juga sedang membaca apa pun tentang ibadah. Tapi malam yang sunyi ini seperti memancing pikiran untuk bertanya hal-hal yang jarang terpikir di siang hari.

Dalam Islam, ada shalat sunah yang dianggap istimewa, dilakukan saat kebanyakan orang terlelap. Sekitar pukul tiga dini hari—waktu yang paling nikmat untuk tidur. Namun, ada sebagian orang yang justru memilih bangun, mengambil air wudu, lalu berdiri menghadap Tuhan di waktu yang senyap seperti ini.

Saya membayangkannya.

Rumah gelap. Semua orang tidur. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang menilai. Tidak ada yang memuji.

Lalu seseorang berdiri. Sendirian. Dalam sunyi.

“Kenapa mereka mau?”

Kalau dipikir secara logika sederhana, ini bukan hal yang mudah. Rasa malas dan kantuk pasti jadi musuh terbesar. Apalagi setelah seharian beraktivitas. Tubuh lelah. Kasur hangat. Selimut nyaman.

Tapi tetap saja, ada orang-orang yang konsisten melakukannya.

Pertanyaan demi pertanyaan datang silih berganti.

Sebenarnya bukan hal yang wajib saya cari jawabannya. Tapi rasa penasaran itu terus menggelitik.

Akhirnya saya sampai pada beberapa hipotesis dalam pikiran saya.

Mungkin, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dalam sujud yang mereka lakukan. Ketenangan yang tidak didapat dari tidur panjang. Tidak didapat dari hiburan. Tidak juga dari keramaian.

Mungkin, di waktu itu, seseorang bisa benar-benar jujur pada dirinya sendiri.

Tanpa distraksi. Tanpa peran. Tanpa topeng.

Hanya dia dan Tuhannya.

Bisa jadi, yang membuat mereka bangun bukan sekadar soal pahala atau imbalan. Tapi karena ada rasa rindu yang hanya bisa terobati saat mereka bersujud di waktu yang sunyi.

Rindu untuk didengar. Rindu untuk bercerita. Rindu untuk merasa dekat.

Malam hari memang punya suasana yang berbeda. Pikiran lebih tenang. Hati lebih lembut. Ego tidak sekeras siang hari. Di jam-jam seperti ini, seseorang mungkin lebih mudah menyadari betapa kecil dirinya. Betapa banyak hal yang selama ini dipendam. Betapa banyak doa yang tak sempat diucapkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan.

Dan mungkin, di situlah letak kenikmatannya.

Bukan pada gerakan shalatnya. Bukan pada lamanya berdiri. Tapi pada momen ketika hati merasa pulang.

Saya menyesap kopi pelan-pelan.

Angin malam masih dingin. Suara jangkrik tetap setia menjadi pengiring. Tapi pikiran saya terasa hangat oleh pertanyaan-pertanyaan tadi.

Mungkin selama ini saya hanya melihat shalat malam sebagai “ibadah tambahan”. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang sulit. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat taat.

Padahal bisa jadi, mereka melakukannya bukan karena mereka kuat.

Tapi karena mereka butuh.

Butuh tempat mengadu yang paling tenang. Butuh waktu bicara yang paling jujur. Butuh ruang untuk merasa dekat, tanpa gangguan apa pun.

Dan saya pun tersadar, di tengah kesunyian malam itu, bahwa mungkin yang membuat seseorang bangun di sepertiga malam bukanlah kewajiban.

Melainkan kerinduan.

“Apakah ini benar jawaban dari hipotesis yang ada di kepala saya?”

“Entahlah,“.

Namun, satu hal yang mulai saya pahami: Islam seperti punya “cara halus” untuk mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Salah satunya melalui shalat di sepertiga malam. Dan rasanya, ini bukan hanya urusan spiritual semata.

Bisa jadi, ada efek yang jauh lebih dalam—menyentuh sisi psikologis, emosional, bahkan fisik seseorang.

Rasa penasaran itu akhirnya membawa saya mencari beberapa referensi. Saya menemukan salah satu penelitian yang cukup dikenal di Indonesia, dilakukan oleh Prof. Dr. Moh. Sholeh. Penelitiannya banyak dibahas karena mencoba menjembatani praktik ibadah Tahajud dengan pembuktian medis melalui parameter laboratorium. Hasil riset ini kemudian dipopulerkan lewat bukunya, Tahajud: Manfaat Medis dan Psikologis.

Fokus utama penelitian beliau ada pada bidang psikoneuroimunologi—ilmu yang mempelajari bagaimana kondisi psikologis memengaruhi sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh.

Dari sini saya mulai melihat Tahajud dari sudut yang berbeda.

Bukan hanya sebagai ibadah sunah. Tapi sebagai “ruang pemulihan” bagi jiwa dan tubuh.

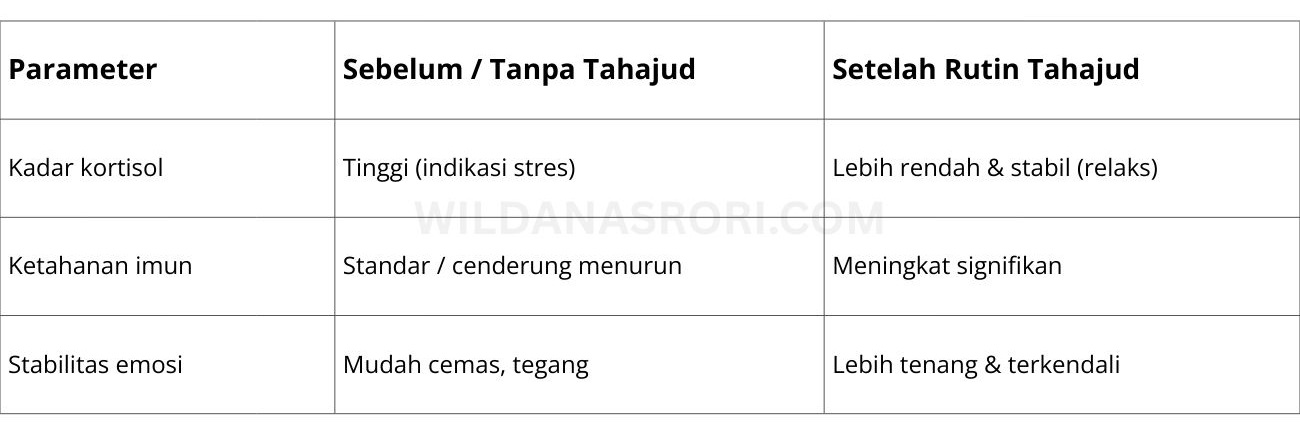

Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa orang yang rutin melaksanakan Tahajud menunjukkan perubahan yang cukup signifikan pada beberapa parameter biologis. Salah satunya adalah kadar kortisol—hormon yang sangat berkaitan dengan stres. Berikut gambaran sederhananya:

Saya membaca tabel itu cukup lama.

Lalu tiba-tiba teringat suasana pukul satu dini hari saat saya minum kopi di warung tadi.

Sunyi. Tenang. Tidak ada distraksi.

“Bukankah suasana seperti itu memang terasa menenangkan?“, saya bertanya pada diri sendiri.

Tidak ada notifikasi. Tidak ada tuntutan pekerjaan. Tidak ada peran sosial yang harus dijalankan.

Hanya ada diri sendiri.

Mungkin, di situlah salah satu rahasianya.

Sepertiga malam adalah waktu ketika dunia “diam”. Dan di saat dunia diam, tubuh dan pikiran manusia punya kesempatan untuk benar-benar turun tensinya. Dalam kondisi seperti itu, ketika seseorang berdiri, berwudu, lalu bersujud dengan khusyuk—bisa jadi itu menjadi momen relaksasi terdalam yang jarang didapat di waktu lain.

Bukan relaks karena tidur. Tapi relaks karena hati merasa didengar.

Bukan tenang karena lelah. Tapi tenang karena lega.

Saya jadi berpikir, mungkin orang-orang yang rutin Tahajud bukan karena mereka kuat melawan kantuk.

Tapi karena mereka sudah merasakan “nikmatnya efek setelahnya”.

Efek yang mungkin sulit dijelaskan. Tapi sangat terasa.

Hati lebih ringan. Pikiran lebih jernih. Emosi lebih stabil. Dan tubuh pun ikut merasakan dampaknya.

Mungkin, alasan seseorang bangun di sepertiga malam bukan hanya karena pahala yang dijanjikan.

Tapi karena di waktu itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka temukan di siang hari: ketenangan yang utuh.

Ah… setelah “berdiskusi” cukup panjang dengan pikiran saya sendiri, akhirnya saya menyudahi ngopi dini hari itu.

“Pak, semuanya berapa? Kopi satu, gorengan tahu satu,” tanya saya sambil berdiri dan merogoh saku.

“Semua tujuh ribu, Mas. Kopi susu lima ribu, gorengannya dua ribu.”

Saya menyerahkan uang sepuluh ribu.

“Ini, Pak.”

Urusan sederhana. Percakapan singkat. Tapi entah kenapa terasa hangat.

Setelah selesai membayar, motor Vespa saya nyalakan perlahan. Suaranya yang ramai memecah sunyi sebentar, lalu kembali ditelan malam. Jalanan masih lengang. Udara masih dingin. Tapi hati terasa sedikit lebih penuh.

Saya pulang dengan langkah yang lebih ringan.

Malam itu mungkin tidak memberi saya jawaban yang pasti. Tapi ia memberi saya ruang untuk bertanya. Dan kadang, bertanya dengan jujur pada diri sendiri sudah lebih dari cukup.

Sesampainya di rumah, saya kembali masuk pelan-pelan. Dunia masih terlelap. Saya pun memutuskan untuk beristirahat sebentar, karena esok hari pekerjaan dan aktivitas sudah menunggu.

Namun ada satu hal yang tertinggal dalam benak saya: Mungkin suatu saat nanti, saya tidak hanya akan bertanya tentang sepertiga malam. Mungkin saya akan mencobanya dan istiqomah melakukannya.

Baca juga : Malam yang Sunyi, Bersama Kenikmatannya

Terima kasih sudah menyempatkan waktu membaca sampai habis. Semoga ada hal baik yang bisa kamu ambil. Sukses untuk Anda semua dan see you on the top…